庆祝中国共产党成立100周年秦腔“余派”传承人优秀经典折子戏专场演出

- 627

- 2022-02-23

- 加入收藏

- 发表评论

- 语音阅读

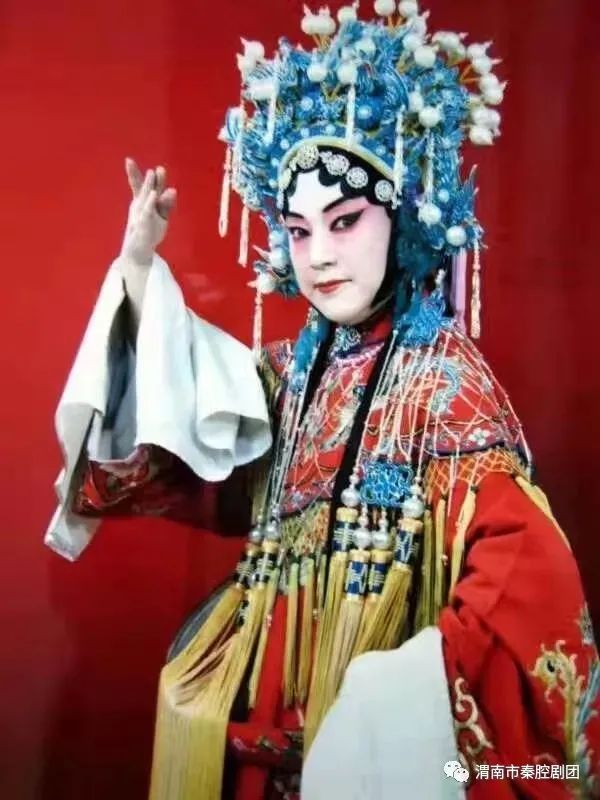

6月15日晚,“庆祝中国共产党成立100周年秦腔“余派”传承人优秀经典折子戏专场演出在渭南市儿童剧院精彩上演。本次活动由渭南市委宣传部、渭南市文化和旅游局主办、渭南市秦腔剧团承办,旨在营造全市庆祝中国共产党成立100周年的良好氛围,为人民群众提供丰富的优秀文艺作品,让广大百姓共享文化发展成果。

临渭区文化馆馆长李红作为余派传承人参加了此次活动,带来一曲《三击掌》选段,本次演出中折子戏《斩秦英》、《赶坡·回窑》片段、《闯宫》、《三对面》选段、《背舌》、《三上轿》选段 、《铡美案·告状》选段等一批经典折子戏的精彩唱段集中亮相,台上名家名角粉墨登场,你方唱罢我登场。以戏曲的艺术形式给现场观众讲述别样的经典故事,台下掌声连连、喝彩不断,为大家献上了“美美与共、各美其美”的视听盛宴,为中国共产党成立100周年隆重献礼。

临渭区文化馆馆长李红作为余派传承人参加了此次活动

余巧云(1932年—2019年6月19日),原名余葆贞、余宝珍,生于西安,满族人。著名秦腔表演艺术家,国家一级演员,中共党员,国家级非物质文化遗产项目秦腔代表性传承人,秦腔"余派"青衣创始人。

余巧云自幼聪慧,十几岁就受到秦腔名家王文朋的赏识,被推荐到三意社学艺,深得著名艺术家家吴立真的真传,又得到晋福长,苏育民,刘毓中等人的指点,14岁登台以一出’别窑’风靡秦腔剧坛。余巧云先后在三意社、尚友社、易风社担任主要演员,解放后到渭南市秦腔一团。

被誉为“秦腔皇后”“东府明珠”的余巧云是继孟遏云、杨金凤之后,秦腔坤角艺术的又一位高峰人物。她和李爱云、宁秀云、苏蕊娥、赵桂兰、李夕岚等人的崛起,标志着秦腔坤角声腔艺术的全面成熟。

余巧云开了秦腔缠绵风气之先,她的音色迂回缠绵,一唱三叹,讲究气息的把握,特别是小腔的处理很有特色,因为以“巧”取胜,故取艺名“巧云”。她主演的传统剧目有《铡美案》《五典坡》《白玉楼》《白玉钿》等50余部,新编历史剧与现代剧《鱼腹山》《司马迁》《大家喜欢》《 白毛女》《江姐》等30余部,塑造了各种不同年龄、不同身份、不同性格 陕西秦腔表演艺术家余巧云的匠人故事 的正旦、小旦、花旦等角色和人物。做工细腻,能够化程式于自然之中,80多岁仍能登台,而且音色表演不走样,非常难得。

余巧云幼时家庭非常贫苦,父亲提篮叫卖,母亲给人浆洗缝补,姐弟五人常常食不果腹。六岁时被送进孤儿院做童工两年。贫苦的家庭环境使余巧云从小就养成了吃苦耐劳、勤俭朴素的优良作风。10岁时在秦腔名家王文鹏先生推荐下拜西安三意社吴立民为启蒙老师,签订了卖身契一般的拜师合同。在私人家庭学艺实质成了一个变相"长工",每天晚睡早起,除了练功走身架外,其余时间就是做家务活,余巧云以惊人的毅力练就了过人的基本功。1943年第一次登台在三意社演出启蒙戏《别窑》时,苏育民出戏牌时觉得"宝珍"二字有些俗气,改成"巧云"做她的艺名。十一岁的余巧云首次粉墨登场,镇静自如,一丝不苟,把个小王宝钏在少年夫妻作别时凄楚哀怨的心境表演得活灵活现,尤其是她那甜润嘹亮的嗓音,吐字清晰有力,加上苗条优美的身段,赢得了观众和同行的认可。此后余巧云跟随师傅和父亲浪迹江湖,到处搭班唱戏。

余巧云的表演艺术特点在于既遵循秦腔艺术规范,又敢于开拓艺术创新,创造性地运用戏曲水袖的程式,达到刻画人物的艺术效果。她能具体地分析舞台人物感情的层次及发展过程,对唱、念、做的目的性明确,表情、动作、声调恰如其分,给观众一个完整感人的艺术形象。她演出认真,出场进戏,台风严谨、细致入微,在表演和唱腔上形成了独特的个人风格,音质纯净、"娇、柔、脆、水"四种音色俱全。唱腔既突出秦腔高亢粗犷、激越铿锵的气势,又体现细腻缠绵、如泣如诉的古朴特点。她在演唱发声上总结出的"大换气、小偷气、不蛮唱、留余地"十二字决窍对青年演员很有借鉴作用。

看了余巧云的《铡美案》,三天五天不吃饭;看了余巧云的《三上轿》,难过得三天睡不着觉。”她还曾在硝烟弥漫的老山前线,冒着枪林弹雨为战士们演出;曾顶风沙、冒严寒去延安慰问老区人民,为榆林青年演员传经送宝。各种公益演出只要邀请,她从不推辞。

晚年的余巧云并没有贪图安逸闲散的生活,她仍然坚持每天早起锻炼,把更多的精力和时间用在了培育辅导年轻演员和参加各种社会公益活动上。余巧云的入室弟子张爱莲、樊惠琴、党美丽、卫小莉等都已成为颇有成就的著名演员,并在各种大赛中获得了众多的荣誉。