非遗项目传承带动一方经济

- 292

- 2017-03-30

- 加入收藏

- 发表评论

- 语音阅读

渭草编》传承人陈春苗先后在桥南镇平和村、桥南镇花园村、桥南镇烟村等地进行草编手工技艺培训,历时15天,陈春苗向附近村民讲解了 《临渭草编》作为非物质文化遗产项目的基本情况,系统的培训了麦秆和玉米皮的主要编制手法,重点讲解演示了玉米皮婴儿摇篮的编制手法及过程,培训人员达300余人。

渭草编》传承人陈春苗先后在桥南镇平和村、桥南镇花园村、桥南镇烟村等地进行草编手工技艺培训,历时15天,陈春苗向附近村民讲解了 《临渭草编》作为非物质文化遗产项目的基本情况,系统的培训了麦秆和玉米皮的主要编制手法,重点讲解演示了玉米皮婴儿摇篮的编制手法及过程,培训人员达300余人。通过这次培训普及了非物质文化遗产保护知识,增强了非遗保护意识,提高了传承人对传统工艺的设计、制作及衍生品开发创新水平,在完善传承链条的同时提高传承能力。

春苗:临渭区非物质文化遗产项目《临渭草编》传承人。

《临渭草编》:2010年临渭区市级第二批非物质文化遗产保护项目,

项目保护单位:临渭区非物质文化遗产保护中心

本文供稿:非遗组:李平

相关链接一

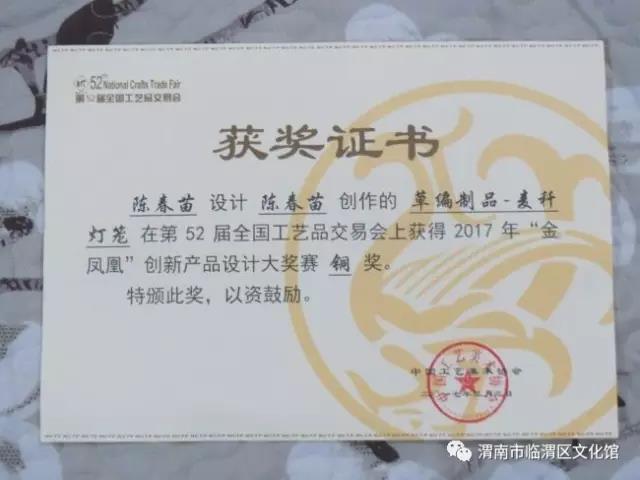

3月1曰至5曰,由中国工艺美木协会主办的第52届全国工艺品交易会在广州市举办,省工艺美术协会组织我省29人参会,临渭区桥南镇堦子村非遗草编传承人陈春苗的草编工艺品备受关注,吸引了众多客商到其展位观赏洽谈,特别是新西兰、缅甸、台湾、山东、山西、贵州等国家和地区的客商对陈春苗的非遗草编颇感兴趣,赞不绝口,交易会期间与她签订草编工艺品订单的有4家,签订合作意向的10多家。同时,陈春苗利用晚上在宾馆加班制作的麦秆灯笼,荣获2017“金凤凰”创新产品设计大奖赛铜奖,受到中国工艺品协会表彰。

陈春苗表示,要继续学习,不断创新,在相关部门和镇党委、政府的大力支持下,做大做强非遗草编产业,依托她的临渭区巧娘草编手工艺专业合作社,采取“合作社十农户”的模式,加大对群众的草编技木培训力度,切实搞好产品销售,带动和帮助更多的群众就业致富。

相关链接二

临渭区桥南镇庙底村向来有手工艺草编传统,村里的妇女在农闲时间三三两两围坐一起,唠着家常编制着草编和针织等手工艺作品,一根根金黄的麦秆,一片片微绿的玉米叶,在经过一双双巧手的扭转缠拢之后就变成了一个个精美别致的草编作品,不仅让传统的土手艺得以传承,更重要的是这些土手艺成为了群众脱贫的新路径。

桥南镇庙底村是传统的手工草编村,陈春苗是村里为数不多的草编非遗传承人,靠着传下来的手艺,她把这些平日里只能用来烧火做饭的麦秆和玉米皮做成了一件件精美的手工艺品,让几乎毫无价值可言的“粮食下脚料”摇身一变成了手工艺品。靠着这门传统的土手艺陈春苗发了家,但是看着村里的部分乡亲们还在贫困线下挣扎,她坐不住了。

草编非遗传承人 陈春苗:从我父亲那学到手艺后,出去以后这个产品很受大家的欢迎,所以我就有个想法,把这个东西传给咱留守妇女,主要是残疾人、贫困户,不分男女都能做。

村民兰菊养老人属于庙底村的贫困户,十二年前丈夫因病去世,八年前大儿子因意外也离开了她,家里就剩下她和有病的小儿子相依为命,由于家里缺少劳动力,去年,她把家里的三亩土地流转了出去,除过土地每年的流转费用后,她已经没有经济来源,在了解到村里的草编非遗传承人免费为村民培训草编技艺后,她也想加入其中,陈春苗听说老人腿脚不便,便来到她的家中,现场给老人教麦秸秆的编制。

庙底村村民 兰菊养:地里少劳动些,编织一些东西出去卖些钱,减轻一些家里的负担,挣些钱家里的情况就能好些。

草编非遗传承人 陈春苗:只要他心灵手巧,比如说这个小东西,一个给他七毛钱,这个做起来很快,几分钟就做一个,就是手笨的话,一天他能做几十个。

按照陈春苗给出的价钱,一般人每天至少能做百十来个,可以收入五六十元,对于贫困家庭来说也算是一笔不小的收入。不用出门就能挣到钱,而且还可以照顾家,村里的贫困户们都争前恐后的找到陈春苗学习草编手艺。

庙底村民张晓兰:我开始学这个草编已经一个多月了,将近两个月了,但是我发现编制草编比出门打工强,在家把孩子照看了,农活也干了,比出门打工赚的钱还能多些。

将传统手工业转换新生,把不值钱的麦秸秆、玉米皮变成手工艺品。陈春苗的草编带动了村里的不少贫困户,贫困户农闲时间足不出户坐在家里就能赚钱,同时,镇村两级又通过成立手工艺品合作社采取统一价格、统一销售的管理模式,保障草编的市场价格稳定。

据统计,仅草编这一项每年可以为村里的47户贫困户每年带来总计十多万元的收入,目前,在桥南镇已经形成了以庙底村为中心,辐射带动周边花园村、烟村等多个村组共同参与草编编织的大格局。

桥南镇扶贫干部 王海峰:脱贫攻坚开展以来,镇政府得知陈春苗草编已经带动周边四个村四十名贫困户,下一步,镇政府将帮助陈春苗成立专业合作社,希望能够带动更多贫困户,使贫困户能够学到一门技艺,早日脱贫。